愛知県津島市に鎮座します建速須佐之男命をご祭神とします津嶋神社(つしまじんじゃ)の歴史は長く、540年(欽明天皇元年)に創建されました。

東海地方を中心に全国に約3000社ある津島神社・天王社の総本社であります。

毎年春の藤祭りの季節と、7月の第4土日に行われる日本三大祭りの一つ「津島天王祭」には、たくさんの参拝者で賑わいます。

それではご紹介します。

神社の概要

神社名:津島神社(つしまじんじゃ)

ご祭神:建速須佐之男命・大穴牟遅命

ご利益:疫病除け・厄難災除け・夫婦円満・良縁結び

旧社格:国弊小社

津島神社は「津島牛頭天王社」と言われ、今日も一般に「お天王さま」と尊称されています。京都の八坂神社と並ぶ天王社として崇められており、全国に3000社以上も点在する津島神社の総本社でもあります。津島神社の霊力は民衆のみならず、戦国の武将や大名からも崇拝され、織田・豊臣・徳川から格別の崇敬を受けています。

「本殿」は徳川家康公の四男で清洲城主・松平忠吉が寄進し、「楼門」は豊臣秀頼の寄進、織田信長は当社の氏神と仰いで造営その他に協力と古くから手厚く信仰されていた津島神社は江戸時代にはお伊勢参りと津島神社を詣でる事がならわしになっていたほどで、今でも「津島さん」「天王さん」などと全国から多くの人々が「津島詣」に訪れます。

朱塗りの大鳥居

津島駅から歩いて行くと、朱塗りの大鳥居が目に入ってきます。

鳥居をくぐり、ご神木の大銀杏を過ぎると新橋と立派な楼門があらわれます。

まるで正門!? 正門より立派な脇門の楼門

楼門は1591年(天正19年)に豊臣秀吉が寄進したもので、国の重要文化財に指定されています。

社殿との配置上では脇門となりますが、まるで正門であるかのような壮大なつくりの大きな門となっています。

拝殿・本殿(直魂)

1605年(慶長10年)、徳川家康の四男であり清州城城主でもあった松平忠吉の健康を祈願して、妻の政子が寄進したものとされています。

主祭神である「建速須佐之男命」(たけはやすさのおのみこと)がこの地に鎮まったのがはじまりとされており、厄除け・疫病除け・夫婦円満・縁結びのご利益があるとされています。

尾張造りのご本殿は、本殿・祭文殿・拝殿が回廊でつながれていて左右対称に配置されており、拝殿と正門の間に蕃塀が設けられている造りとなっています。

現在もこの形式を残している社殿は少ないようで、国の重要文化財にも指定されている、とても貴重で重要な建物です。

津島神社の六社参り

六社参りとは、津島神社の御祭神である「建速須佐之男命」を、本殿をはじめ、荒魂社・柏樹社・和魂社・居森社・疹社の六社をお参りすることです。

同一境内に同祭神をお祀りしているのは、全国的にも大変珍しい神社です。ぜひ六社参りで強力な御神徳をいただきましょう。

* 本殿:直魂

* 荒御魂社(あらみたまのやしろ):荒魂(勇猛果敢・活発的な側面)

* 柏樹社(かしわぎのやしろ):奇魂(奇跡による幸を与える働)

* 居森社(いもりのやしろ):幸魂(幸福な働き)

* 和御魂社(にぎみたまのやしろ):和魂(平和・柔和な側面)

* 疹社(はしかのやしろ):和魂

津島神社の境内社(摂社・末社)

菅原社は学問の神様としてとても有名な菅原道真が祀られています。

正保年間に京都・北野天満宮から勧請してつくられたと伝わっています。

戦後、旧津島町出身の英霊を奉斎するために社が創建されました。

その後、戦没者などもお祀り、照魂社という社名でこの地の平和を守っております。

1673年(寛文13年)に建造され、愛知県指定文化財に認定されています。

御祭神は「武内宿禰命」(たけのうちすくねのみこと)「大穴牟遅命」(おおなむちのみこと)で御神徳は郷土の守護です。

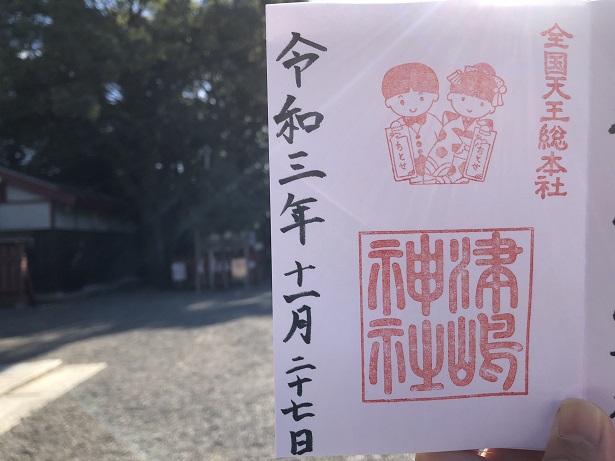

御朱印

津島神社のアクセス

| 神社名 | 津島神社(つしまじんじゃ) |

| 住所 | 愛知県津島市神明町1 (Googleマップ) |

| 営業時間 | 9:00~16:00(授与所) |

| 駐車場 | 無料駐車場あり |

| 最寄り駅からのアクセス | 名鉄津島線・尾西線「津島駅」下車 徒歩17分 |

Instagramやっています!

→→インスタはこちら←←

合わせて参拝したい周辺神社をご紹介

千代保稲荷神社

多度大社

熱田神宮

三輪神社