眞名井神社の背後にそびえる茶臼山(ちゃうすやま)は神名樋(かんなび)山と呼ばれており、出雲国内四神名樋(神名火)の一つです。『かんなび』とは「神の隠れこもる」という意味で古代の人々の篤い信仰の対象として特別視されていた山と考えられています。眞名井神社はこの茶臼山の南東山麓に鎮座しています。

それでは眞名井神社を見ていきましょう。

- 神社名:眞名井神社(まないじんじゃ)

- ご祭神:伊弉諾尊、天津彦根命

- ご利益:子孫繁栄・五穀豊穣・厄除開運など

- 旧社格:式内社・村社

- 本殿の様式:大社造(県指定建造物)

- 祭日:10月17日

- 住所:島根県松江市山代町84(Googleマップ)

- 営業時間:境内自由

- 駐車場:無料駐車場あり

- アクセス:JR松江駅からバス20分「風土記の丘入口」下車徒歩約15分

出雲国と信仰が深い意宇六社の眞名井神社

奈良時代(733年)の【出雲国風土記】に「眞名井社」、平安時代(927年)の【延喜式神名帳】に「眞名井神社」と記載されている古い歴史をもつ意宇六社の一社です。(熊野大社・八重垣神社・神魂神社・損夜神社・眞名井神社・六所神社) 天和3年(1683年)の【出雲風土記鈔】には「伊弉奈枳社」、享保2年(1717年)の【雲陽誌】には「伊弉諾社」と記載されており、江戸時代には「伊弉諾社」と呼ばれていましたが、その後、明治時代に入り「眞名井神社」と改称されました。

眞名井神社の「まない」とは神聖な水が湧き出る井泉という意味で、神社から東へ300mほど行った山の中腹に「真名井の滝」が流れています。宮崎県高千穂峡に同じ名前の滝があったり、鳥取県の大山、三重県の伊勢、京都府の天橋立など各地に真名井とよばれる清泉があります。 出雲国造の世継「火継(ひつぎ)式」や毎年の「古伝新嘗祭(しんじょうさい)」の時には、神魂神社に出向いて神火神水を以て御饌物を整えることとされており、このとき神水として「真名井の滝」が用いられていたようです。このことからも眞名井神社が出雲国造家と深い関わりがあることがよく分かりますね。

境内まで向かう90段の石段

石段の手前には竹の杖が用意してありました。 両側に設置された竹製の手すりが雰囲気にピッタリですね。

鳥居をくぐり90段の石段をのぼると・・・

伊弉冉尊・天津彦根命をお祀りする社殿

社殿は本殿・中門・拝殿・神楽殿・境内社から成ります。 拝殿は、昭和9年(1934年)に建てられたもので、土間床の造りです。

現在の本殿は江戸時代前期(1662年)に再建されたもので、島根県指定有形文化財に指定されています。

大社造りで屋根は檜皮葺(ひわだぶき)、周囲は透塀で囲われています。

出雲の中でも重要とされている6つの神社、意宇六社(おうろくしゃ)の一つでもあり、6社を順番に回っていく「六社参り」が有名です。

※意宇六社とは「熊野大社・八重垣神社・神魂神社・揖夜神社・眞名井神社・六所神社」

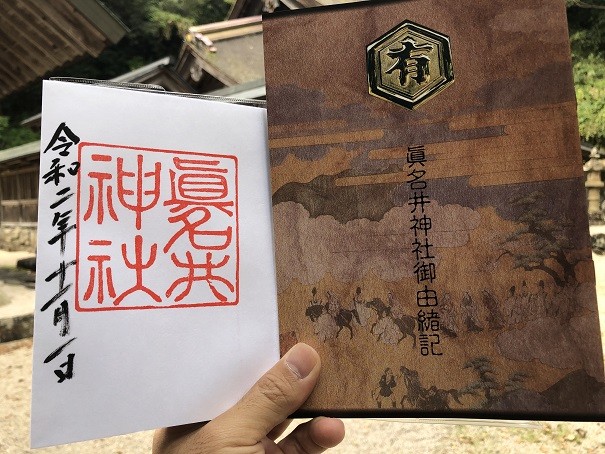

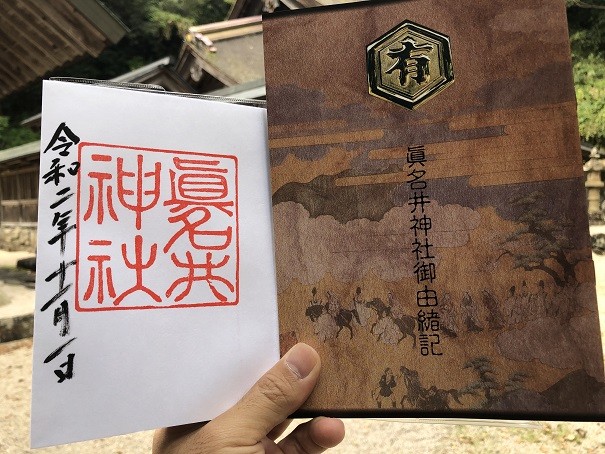

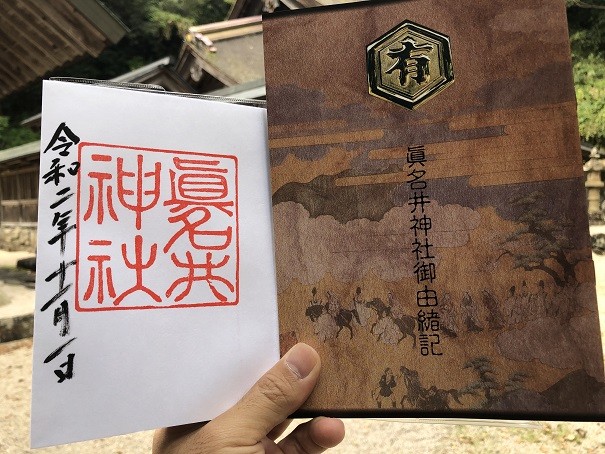

神在月を意識した眞名井神社の「有神紋」

室町時代、伊弉諾尊を祀る眞名井神社は伊弉冉尊を祀る神魂神社とともに「両神魂」と称されていたようです。神紋も神魂神社と同じ二重亀甲に有の神紋を用いており、これは「十」と「月」で「有」になり、十月の「神在(有)月」を意味しています。

現在の出雲大社の神紋は二重亀甲に剣花菱(けんはなびし)ですが、その昔は同じ二重亀甲に有の神紋を用いられていたことから出雲国造家との深い関りが、こちらからもうかがえます。

神楽殿と社務所(お守り・御朱印)

神楽殿には社務所が併設されており、こちらで御朱印と御由緒をいただきました。

ノバブロ神社「御朱印ギャラリー」

眞名井神社の境内社(摂社・末社)

眞名井神社のアクセス

- 神社名:眞名井神社(まないじんじゃ)

- 住所:島根県松山市山代町84(Googleマップ)

- 営業時間:境内自由

- 駐車場:無料駐車場あり

- アクセス:JR松江駅からバス20分「風土記の丘入口」下車徒歩約15分

Instagramやっています!

→→インスタはこちら←←

意宇六社

熊野大社

八重垣神社

六所神社

神魂神社

揖夜神社

島根県の人気の神社をご紹介

出雲大社

佐太神社

須佐神社